原子力・放射能基礎論 : 2025年の講座概要

2025年

1週目(#1、#2):6月7日(土)午後1時~5時

2週目(#3、#4):6月14日(土)午後1時~5時

3週目(#5、#6):6月21日(土)午後1時~5時

4週目(#7、#8):6月28日(土)午後1時~5時

5週目(#9、#10):7月5日(土)午後1時~5時

会場 オンライン(Zoom)によるリモート講義

対象 一般社会人、学生(原子力、放射線に関心のある方はどなたでも)

受講料 無料

日程と講義内容は以下の通りです。

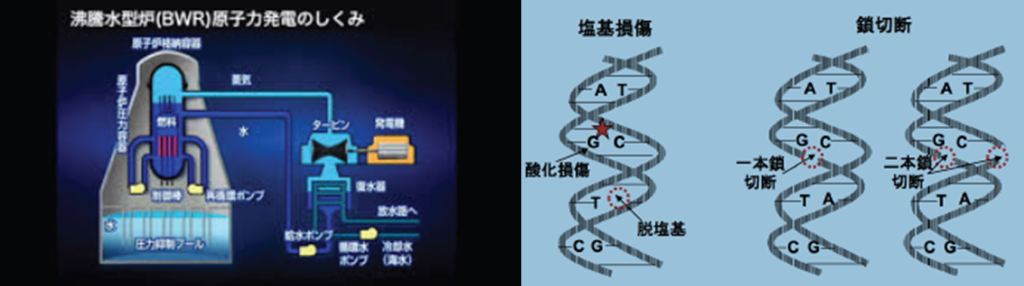

1) 6/7(土) 13:00~ 原子力発電の仕組みと安全確保の取り組み (講師:桑江 良明)

2) 6/7(土) 15:00~ 放射線の基礎と測定 (講師:青山 敬)

3) 6/14(土) 13:00~ 放射線の健康影響(放射線生物学) (講師: 鶴岡 千鶴)

4) 6/14(土) 15:00~ 放射線防護の体系(規制科学の視点から) (講師:岩井 敏)

5) 6/21(土) 13:00~ オフサイトの復興 (講師:神谷 栄世)

6) 6/21(土) 15:00~ 1F廃炉に向けた取り組み (講師:横堀 仁)

7) 6/28(土) 13:00~ 放射性廃棄物の処分 (講師:石川 博久)

8) 6/28(土) 15:00~ 原子力発電の行方 (講師:岡村 章)

9) 7/5(土) 13:00~ 核融合技術の進展 (講師:高畑 一也)

10) 7/5(土) 15:00~ 放射線のノーベル賞研究史と放射線利用の現状(講師:川合將義)

申し込み(受講者登録)

「知の市場」の共通受講システム(https://chinoichiba.sakura.ne.jp )より、受講者登録を行ってください。登録されない場合には受講できません。また、上記サイトにアクセスできない場合には、事務局までお問合せ下さい。

その他詳細は、https://sce-net.jp/main/kouza/koukai/ を参照ください。

問い合わせ

お問合せは下記に御願いします。

化学工学会SCE・Net 公開講座事務局

yokobori@pluto.interq.or.jp(横堀 仁)

講師用リンク

講師の方は、こちらから「知の市場」HPに入れます。

<アーカイブ:知の市場公開講座>

(1)アーカイブー1(2009年ー2018年)各講座の詳細はこちらから

1)化学技術特論a―環境に貢献する化学技術 (2009年~2014年)

2)化学技術特論b―社会を支える素材と化学工業 (2009年~2015年)

3)化学技術事例研究―研究の工業化の成功と失敗事例から成功の羅針盤を探る

4)パーフォーマンス・ケミカルスの働き (2011年~2013年)

5)原子力・放射能基礎論―原子力と放射能の基礎・応用(2012年~2018年)6)エネルギーシステム論―エネルギーの供給と利用(2012年~2013年)